�������i�a�̎R����V�s�j

![]()

![]()

| ���ݑ� | R�S�Q�����V�c���㗬�̃Z�C�S�̃|�C���g | �㗬���� |

| ���H����㗬�� | ���H����V�c������ | ���H����Z�C�S�ނ�� |

| ������肵���C�����A�H���̂P���������ŗV�Ԃ̂��Ȃ��Ȃ��ǂ�����ŁA�ځ[���Ɛ�ʂ�_�����Ă����肷��悤�Ȏ��� �������ėǂ��悤�ȋC���ɂȂ�B �����ĂΗ������ŁA�����ɂQ�{�A�R�{�̊ƂɃA�^�����o�Č��\�Z�����ނ�ɂȂ�����A���ɃX�Y�L�N���X�̂���� ���\�ł���B�勛�Ɗi���A�̗͂̌��E�ɒ��킶��ƌ������ނ�ƈ���āA�T�ˁA�̂قف[��Ƃ����ނ�ł��������̂����܂� �͗ǂ��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

��ʈē�

|

|

| ��a�����ԓ���VI C���� ��ދ�X�ŃG�T�̃G�r�̍w���A��D��̎x�������āA��h���� �̏������~��ď�D��� |

�M���܂肱�������D����B |

| �{���Љ�͋C�ɓ������ނ��Ƃ������Ƃŏ���ɏЉ�Ă��܂��B�n�D��ATEL �ɂ��Ă͒ނ�ɍs���l�̕X��̌f�ڂł����Ċ��S�ɔ�c���ł��B |

|

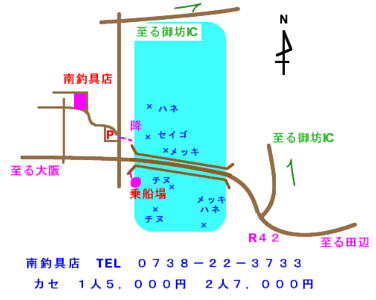

| ����l�l�@�@�S�O�O�O�~ ����l�l�@�@�V�O�O�O�~ �ꏊ�́A���X�܂̂P�O�����Ƃ��E�E

|

|

| �Q�O�P�R�D�S�D�P�t���@��ދ�X�́A�ăI�[�v���I | |

������Œނ�鋛

����ʐ^�̓s���ł��ꂾ���A�lj����Ă����܂��B

| ���b�L�i�M���K���A�W�̗c���j ���Ă��A��ؒЂ��� |

�L�r�� | �q���Z�C�S |

|

||

| �V�}�C�T�M | H11-9-16�@�P�l���މ� | ���b�L |

| �D�O�@�D�ʼng�q �D���̍��}�Ō㕔�̃C�J���𓊓� �Q���C�J���Œނ�B |

�G�r�J�S �D���ɒ݂��� �������B |

����Ȋ����Œނ�B |

| �W�D������̃��b�L�A�n�l�ނ� |

|

�@�@�@������̃J�Z�ނ�́A���N�ނ蕨�����邪�A�����N�łW���A���ʂX������P�P�����{�ʂ܂��́A���b�L�i���E�j���A�W�A�M���K���A�W

�@�@���̗c���łP�T�`�R�O�������x�̂��́j���ނ��B�@ �@�@���������́A��r�I���^�i�P�T�`�Q�O�����j�������A�����Ȃ�Ƌ��ɁA�^���ǂ��Ȃ��Ă���B�@

�@�@�]���́A���ʼn�V�i�����ɏ���ė��ꒅ�����t�����A�����̍������������A�����������Ȃ��ė���ƁA�����ɓK���o�����A����ł�

�@�@�܂��j�����A�ߔN�́A���������߂ɐ��ڂ��邽�߁A�I�ɔ����ł��z�~����̂������āA�R�O�������z���镨�������邱�Ƃ�����B�@ �@�@�������V���T�G�r���A�Q�`�R�C�p���p���T���Ȃ���A�P�D�Q�`�P�D�T�����x�ׂ̍��n���X���_�炩���ƂŒނ邪�A���b�L���Q�T�������z����

�@�@�ƁA�q���A�W�̎q���������Ĉ����������B�@ �@�@����ɃL�r���`�k�A�Z�C�S��V�O�������炢�����������A���ɂP���X�Y�L�N���X�܂ō��������A�q���X�Y�L�������Ă���B���̑��R�`��q��

�@�@���A�V�}�C�T�M�Ȃǂ�������B�@ �@�@�P�l�Œނ�Ƃ��́A�Ƃ��Q�`�R�{�o���Ēނ邪�A���݂ɊƂ��i�荞��ł�������A���ɂ́A�����ɊƂ��i�荞��ł���Ă�����B

�@�@�V�[�Y���������ɓ���ƁA�P���ނ��Čy���R���������������B���ʂT�O�`�U�O�C���x�m�ۂł��āA�ދ����Ȃ��ŗV�ׂ�B����ĂȂ��Ėw �@�@�ǒނ������Ȃ��l�����邪�A�}�L�G�̗ʂ����܂�ɂ����Ȃ������ŁA�ނ�Ȃ��ꍇ�������悤�Ɍ���������B�����̋��̓}�L�G�� �@�@�����ŁA�}�L�G��r�ꂳ����Ɗ�肪�����B�}�L�G�����\���ɂ���A���ɗ���悤�Ɛ쉺�ɗ���悤�ƊT�ˊW�Ȃ��ނ��B �@

�@�@�@���@��

�@

�@�@�@�Ɓ@�@�@�@�S���@�O�D�U�`�P�D�T���@

�@�@�@�@�@�@ �� ���ܔg������P�����͂Q���R�D�X���A�g�y���p�P���S�����@

�@�@�@�@�@�@�@�@���쐫�łS���A�Z���ƑD�̉��ɐ��荞�ꍇ�A�D������킵�ɂ������A�U�����|���₷���B

�@

�@�@�@���[���@�@���^�O���p���A���p����B���^�X�s�j���O�ł��ǂ��B�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�_�C���@�g�[�i�����g�w�@�P�O�R�g�u�A�V�}�m�@�J���J�b�^���M�Q�O�O�A�����E�rVARIUS�@F300�@���ʂ̃J���J�b�^�͓����̈ꕔ��

�@�@�@�@�@�@�@�@�H���ɓ��i�C�����̎g�p�ɑΉ����Ă��Ȃ��B���S�u���[�L�̓����镔���߂������H����B�������ƃA���~�̐ڐG�ɂ� �@�@�@�@�@�@�@�@��d�H�ŃA���~�K����������j�B�����g�p���Ă��邪�A������x�h���b�O���\���ǂ���A���ł��ǂ��B �@

�@�@�@�@�@�@�@�����[���̃����e�i���X���X�v�[�������̃x�A�����O�ɒ�������ꍇ�A��p���I�C�����́A�o�X���[���p�`���[�j���O�I�C

�@�@�@�@�@�@�@�@���̂ݎg�p���鎖�B�`�a�t�����ėp�I�C�����g�p����ƁA�X�v�[���̉�]���\�������Ȃ�B�n���h�����������ɂ͔ėp�I �@�@�@�@�@�@�@�@�C���ł��ǂ��B �@�@

�@�@�@�b�@�@�@�@�K�}�J�c�@�ɐ���T�A�U���i���A���j�A�G�r�p�W���A�ӂ����`�k�P�����A�����זڂȂ��̂��ΎY�G�r�����ɂɂ����B

�@

�@�@�@�d�@�|

�@

�@�A�@�a

�@�@�@�a�́A�������V���T�G�r�ŁA�|���v���X�e�B�b�N���̃J�S�ɓ���D������݂��āA�������Ă����ƂP�������Ă���B�P�l�ł��Q�l�ł�

�@�@�@�P���A�P���~�����x�͕K�v�B�ނ��ĂȂ��l���a�̗ʂ��]��ɂ����Ȃ����Ă܂Ƃ��ȃ}�L�G�ȂǏo���Ȃ������������Ă����ĂȂ��B �@

�@���@�a�̕t����

�@�@�@�@���ꂽ�l�͕@�|���A�����Ŗ����l�͉��}�̖j�|�������ȒP�A�o���Ȃ���ΐK���̂����|���Œނ�B �@�@�@�@���ӁF�G�r������w�Nj��Ȃ��̂ŁA�p�ɂȎ��ւ����K�v �@

�@���@�ނ�J�n

�@�@�@�T�b�Ɉ�炢�̊����łQ�`�R�C�̃T�V�G�Ɍ����Ȃ������̕��𒆐S�ɑD������Q�����炢�̏��ɎT���A�D���ɋ߂�����ƃV���T

�@�@�@�G�r���j���őD��ɖ߂��Ă���B�@ �@�@�@�b�ɃV���T�G�r���h���ĊƂ����ς������炢�Ɏd�|��������B�E��Ńo�b�N���b�V�����Ȃ����x�ɃX�v�[�����������āA����Ŏ���

�@�@�@�����ĕЎ肢���ς������o���B�����o���������𗣂��Ȃ���E��ŊƂ����Ⴍ���āi����ǂ��������j�����o�������𑗂�o���B������� �@�@�@�l�̕��������̒����ŁA�Q�`�R�����𑬂₩�ɌJ��Ԃ��B���̍ŏ��̎��̑���o���Œ��������B���荞�݂͑f �@�@�@�����I�����鎖�B����o�����I������炷���A�n���h�����P��]���X�v�[�������b�N���Ɗ|���ɒu���ăA�^����҂B�A�^����҂��Ԃ� �@�@�@�|���|���T���a������B��]�����Ȃ���I������t���Ȃ��ŗ�������ł��ǂ��B �@

�@���@�A�^���̐F�X�@

�@�@�@���ʃX�g�b�p�[�����ĊƊ|���Ɋ|���Ă���̂ŁA�������A���Z�ŕ����i�荞��ł�����������Ă��������Ă����̃A�^�����o

�@�@�@�鎖���������Q�{�����ɋ��肷�邭�����������Ă���B�}�L�G�����Ă���̂ɃA�^�������̂����ꍇ�X�Y�L������Ă����� �@�@�@���������B���b�L�́A�������Ă��q���A�W�̎q���������āA�Q�T�������z������ǂ������Ċy���܂��Ă����B�Z�C�S��X�Y�L�����[�� �@�@�@�Ȃ����悭����B�@ �@�@�@�������݂̏ꍇ�́A����Ɉ�����ăX�v�[������]���Ȃ���o�Ă������A��]���x���}�������Ȃ�B���ꂪ�A�^���ŁA���₩

�@�@�@�Ƀ��[���̃n���h�����P��]�����X�g�b�p�[����ꂽ��Ԃɂ��Ȃ���Ƃ𗧂Ă�B�r�������}���Ɉ������ꍇ�͐e�w�𗣂��đς��� �@�@�@�������悢�B �@

�@���@���ӂ��鎖

�@�@�@�����A�T�V�G������Ēނ�l���A��������m���ĉ�킹��v���Z�X�́A�����a���z�����݂�A���肷�鎞�A�a����x�f���o

�@�@�@���čēx�z�����肷��B���̂Ƃ��b�����A���̌��o���ɂ킸���Ɉ���������B���͈�a���������ēf���o�����Ɠ���U������A �@�@�@�т����肵�ē����o���B���̂Ƃ����߂Ēނ�l�ɃA�^���Ƃ��Ċ��m�o����B�����b�悪�A�s���Ȃ���A�z������f�����肵�Ă��鎞�ɁA �@�@�@���̌��o���Ɉ���������\�����������Ȃ�B�]���Ēނ�Ȃ��B�@ �@�@�@�s�̂��Ă���b�́A���ׂĂ��b�悪�s���킯�ł͂Ȃ��̂ŁA�b�����ԑO�ɂS�T�x���炢�̊p�x�Ōy���܂ɗ��ĂĂ݂�B���̂Ƃ��b��

�@�@�@���������ނ悤�ȕ����g�p����B�܂��㊊�肷�镨�́A�V�i�ł��g�p���Ȃ��B�����P�C�ނ���������̊m�F������B�b�悪�Â������� �@�@�@�ꍇ�́A�b�̎����ŁA�p����������B�@ �@�@�@�b�̏�����P�`��Ȃ��ŁA�P���Q�`�R�g������Œނ�����邱�ƂŁA�K���ǂ������Ƃ��Ă������B�܂����ݍ��܂ꂽ�肵�ăn��

�@�@�@�X�̊b���t�߂��\�ʂ̏��Ŕ������Ă����ɒ[�Ɉ����Ȃ�̂ŁA����_�������������Ȃ��Ă����猋�ђ������B |